在我們得獎之後:New Wave 攝影創作獎

*每週一休館

展覽購票:請至Tickets頁面購票

2024年首次舉行的「New Wave 攝影創作獎」,以填補新秀獎項的空缺,及發掘並支持臺灣的創作新秀為目標,經由國內外專業評審團三輪的評選,最終從398件作品中,選出15組得獎作品。該獎項從徵件辦法到評審機制的設計,無不嘗試著朝向更開放、平權,且具國際視野的道路前進,對照的是主辦單位企圖透過獎項的舉辦,讓藝術民主化,而非民粹化或菁英化的核心精神。深埋在此願景中的,是對於「藝術源自人的精神與思想自由」以及「支持臺灣的攝影創作,就是豐厚臺灣人的精神與思想」的堅定信仰 。

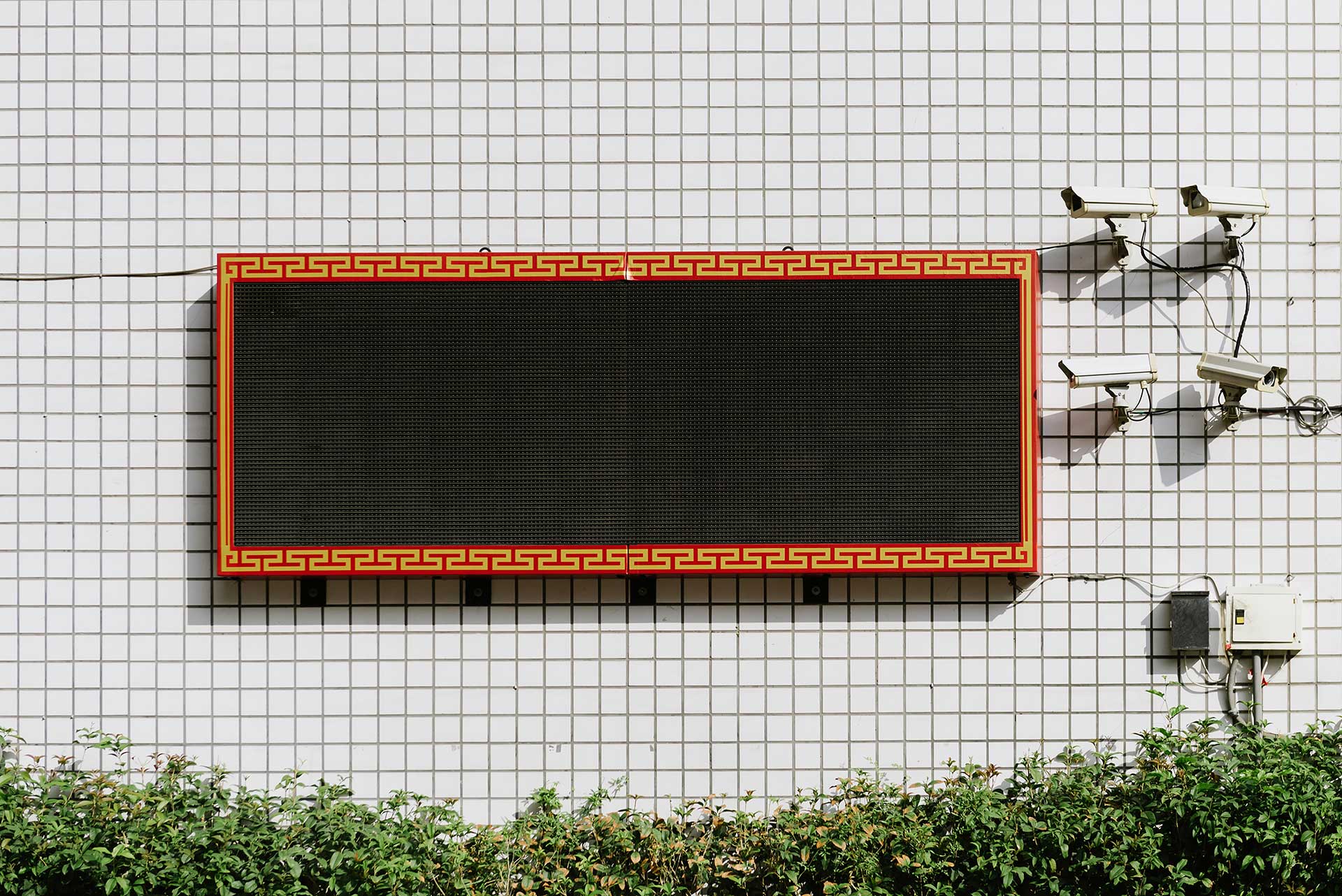

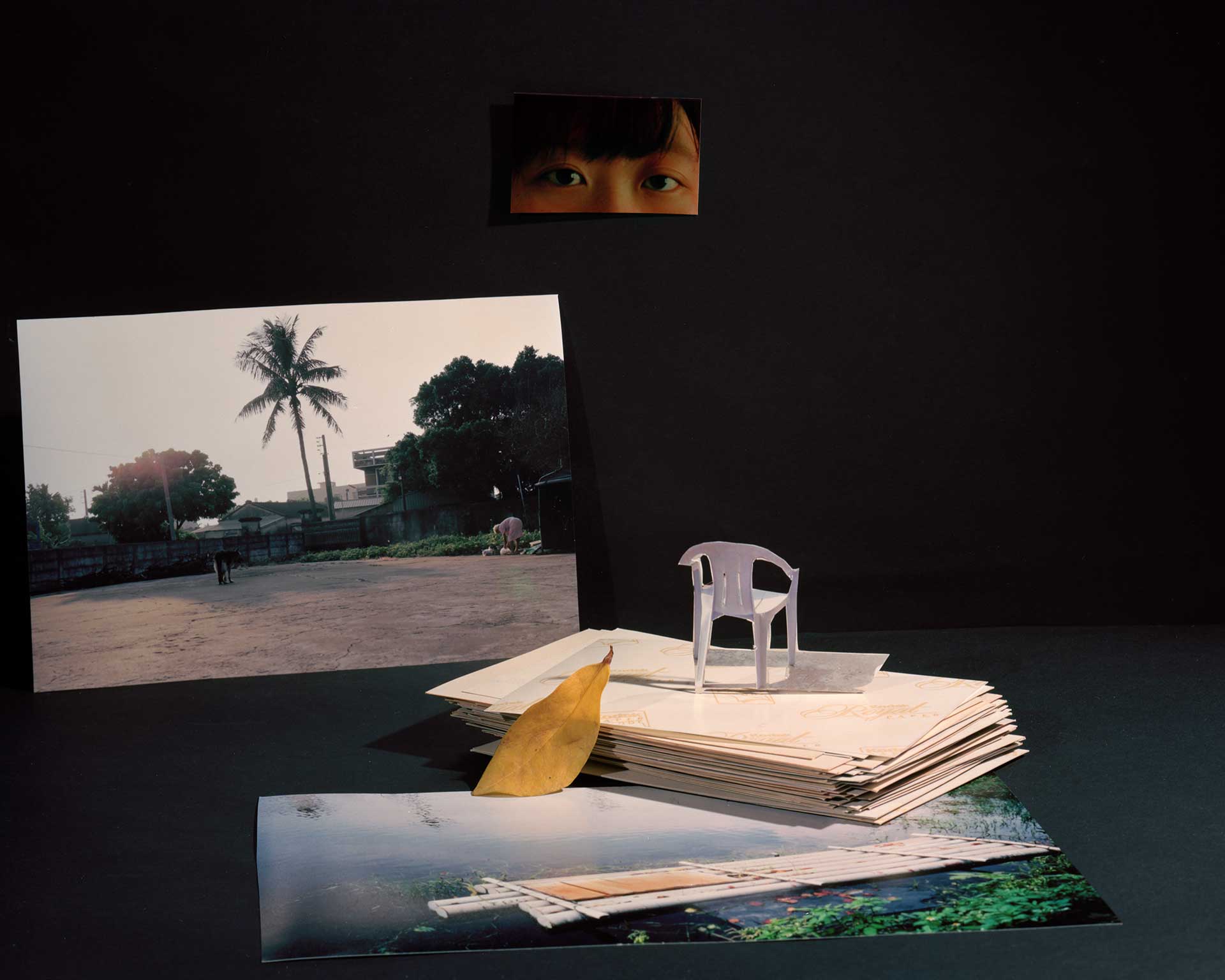

透過本屆15組得獎作品,我們看見從探索生命的虛無、心靈的歸屬,到國內外盤根錯節的當代議題,創作者透過影像,以它自身的語言訴說了影像之外的故事,以及甚至是故事背後的故事。回顧無論是獎項或展覽的籌備過程,影像在漫長的梳理與對話中,都像極了這段藝術旅程的起點、終點及嚮導,在遊歷中如影隨形。因而,本展在敘事上借此經驗,以「影像會帶我們去哪裡?」起手,邀請觀眾在走進展場之際,也走進創作者的戲謔、荒誕、虛無或抽離感之中,而後在影像中看見,藝術的自由表達為尚未明晰的一切所騰出的,沉澱與感受的空間。進而在「我從哪裡來?」、「不合時宜的看見」以及「影像作為行動」等不同展區的鋪陳中,瞥見創作者透過各自迥異的專業養成及美學選擇,探問著不只是個人生命裡的靈魂拷問,也有著對當代社會中,若隱若現的政治與歷史脈絡的注視。綜觀15位獲獎的新銳攝影創作者,他/她們未曾停止的,是恆常的內省和持續地在創作裡行動,積極地為逝去的鑿下痕跡,對傾斜的世界做出足夠靠近土地與人性的表達。也因此,影像如何被拍攝以及其伴隨的行動為何,亦成為本展期待能在影像之外帶給觀眾的視野。

然而,即便作品在展場中的相互對話,已具足了向世人發聲的力道,但是當15組作品齊聚於展場時,仍舊如同當頭棒喝般地提醒著我們不應卻步於繼續思考:如何在影像過剩的年代,持續深化攝影創作的內在意涵?作為獎項結果公佈後的延伸事件,New Wave攝影創作展以「在我們得獎之後」為題,除了發掘與支持臺灣創作新秀,更聚焦於將展覽視為一個全新的創作起點,與創作者在喜獲攝影創作獎項後,持續前行。作爲一個全新的創作起點, 本展中的15組作品,都在經過策劃團隊多方的討論及一再地對焦後,歷經重新選件、展呈規劃及製作的深化,方才以四大展區的方式,共同呈現於展覽現場。這些耗費心神的繁瑣歷程,不只是要將得獎作品帶離競逐獎項的考量,重置於真正面向公眾的藝術現場,更重要的是以攝影創作為起點,不斷創造出新的對話契機。而這些對話,最終也將成為一次又一次,深化創作者的思想與創作的厚實力量。

如果說,「New Wave 攝影創作獎」對於藝術民主化的追求,體現於對個體精神與思想自由的滋養與支持,那麼在本展中,每一次透過藝術來創造對話契機的作為,其意義便在於反覆地尋求將個體彼此連結為互相牽連的力量,以期待民主化的藝術,同時也成為一連串關乎人與人如何共處於世的民主練習。

孫以臻

畢業於國立臺灣大學生命科學系,及國立臺北藝術大學藝術跨域研究所。她視策展為一種生產另類知識的方法,因而不斷透過展覽展開與不同領域的合作。2016年起她長期參與並組織青年策展人社群「一群人的自學」,期待經營一個交匯於當代策展的交流平台。2023年起她開始於國立清華大學藝術學院兼任講師,並於隔年展開其博士學位之研究。