行為表演|核爆當機的他她它

策展人|黃祥昀

藝術家|小林勇輝、林安琪 Ciwas Tahos、李秀芬、陳臻、楊子毅、黃祥昀、陳韋安、曾智偉

現場演出| 《我或者另一個》( I or Another)、《我的土地、當機的我》、《找尋Temahahoi的路徑》計畫作品之一、《Ava她r》、《核爆新聞》

「核爆當機的他她它」(Performing Counter-archives: Another Glitched Ava她r Goes Nuclear)邀請藝術家以「肉身資料庫」的概念,進行現場行為表演,討論網際網路中性別、權力與技術的交互關係,從厭女身體、男性凝視、陽剛脆弱到開源的酷兒線上聲景資料庫,這些表演都試圖跨越身體的內外邊界,並延伸至網路空間,如社群直播、檔案搜集、網路藝術(net art),形成線上與線下的循環網絡。

10/20 四場行為藝術表演,分別是小林勇輝的《我或者另一個》解構網路色情片的陽剛元素 、李秀芬 《ava她r 》將線上遊戲及社群軟體裡虛擬角色的「捏臉」變成實體表演,討論性凝視、情色器官及認同的解離、核爆新聞藝術計畫團隊之一的曾智偉進行吃播表演,將網路上過量的假新聞吃掉,並引發觀眾重新審視吃播文化中的男性凝視。林安琪《我的土地、當機的我》屬於「找尋 Temahahoi 的路徑」計畫的一部分,現場表演將透過吹奏自製陶笛的混合聲響,探索泰雅族口述故事 Temahahoi(迭瑪哈霍伊,直譯:在深林裡的某一個地方)裡面所提起女人可以與蜜蜂溝通和土地之間的關係,她/它們在深林裡面所建構的避居地,是一個避開異性戀為本位並與自然共生的酷兒空間。

作品 / 活動介紹

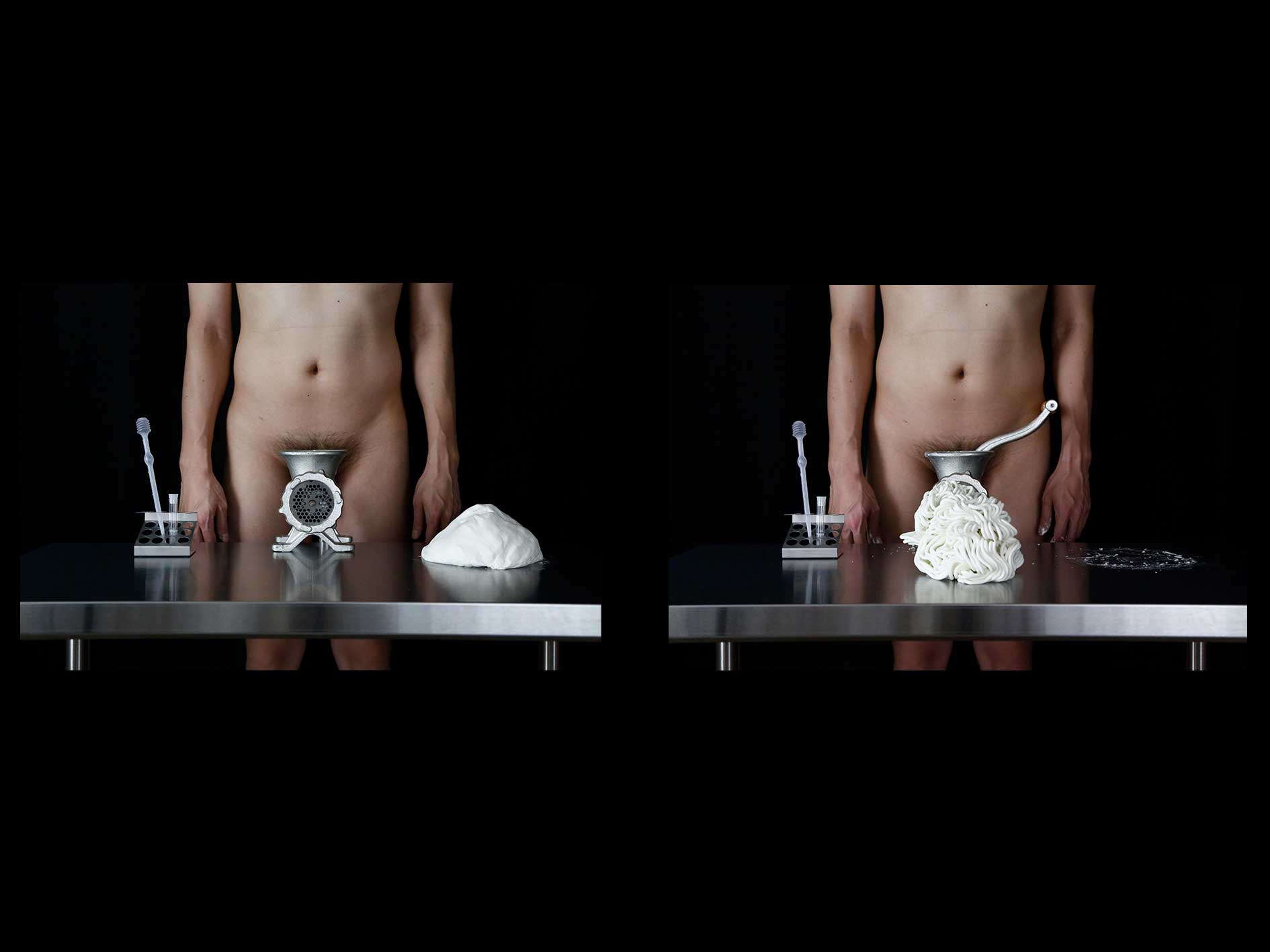

《我或者另一個》

《我或者另一個》是一件建構雕塑肖像的行為作品。它從冒險、多數優勢、社會責任、男性身體的弱勢等途徑中尋求性別的中性。小林通過一個測試工具提取精子,在iPhone上展示,也把精子揉成白色的石粉黏土,然後從絞肉機裡推出來。通過精子的移動和逐漸變硬的黏土,不斷構建一個雕塑般的肖像,作品表達了現代社會留下的陽剛氣質。透過螢幕對看不見的觀眾進行線上表演,讓人想起色情影片中的線上現場性行為,其中包括展示身體未知和性別商業化的風險。

在2020年以來的新冠肺炎大流行期間,表演受到了限制,但也給了我們機會去思考在當今時代生活的定義是什麼,身體如何在這裡和那裡之間的數位領域中共存,真實與不真實,自我與從未見過面的人的同步性。《我或者另一個》是在質疑裸體的界限,解構身體的內外作為材料,我在為誰表演,如果螢幕是身體的延伸,我從原初的動態本身與身體運動中得到什麼?

Yuki Kobayashi 「我或者另一個」 (I or Another) (2020)的第一個版本,由黃祥昀與Daniela Ruiz Moreno共同策劃的「身體介面藝術計畫」委託製作,國藝會贊助。

藝術家|小林勇輝 Yuki Kobayashi

小林勇輝(1990年生於日本東京),視覺/行為藝術家。小林於2014年獲得中央聖馬丁藝術與設計學院美術學士學位,2016年獲得皇家藝術學院表演與繪畫碩士學位。他用自己的身體作為中立的客體,質疑性別、身障和種族刻板印象,審視人際關係。質疑權力和限制性的社會規範,走向一個更加不確定的自由和平等的世界。他以行動表演為主,參與了許多舞臺、節日和影像作品以及當代藝術展覽。

在他的主要計畫之一《新性別彎曲草莓》(2012年至今)中,小林以角色扮演進行表演並製作多媒體作品。他的作品《體育生活》(2014年至今)探討了體育社會和體育運動中的性別歧視和種族主義概念。2019年,小林成立了表演平臺「仍然活著」(Stilllive),與不同身體背景的藝術家交流。曾獲CHAT六廠邀請駐館藝術家(香港,2023)。小林在2023年獲得了亞洲文化協會(ACC)個人獎學金視覺藝術獎。

《我的土地、當機的我》《找尋Temahahoi的路徑》計畫作品之一

《我或者另一個》是一件建構雕塑肖像的行為作品。它從冒險、多數優勢、社會責任、男性身體的弱勢等途徑中尋求性別的中性。小林通過一個測試工具提取精子,在iPhone上展示,也把精子揉成白色的石粉黏土,然後從絞肉機裡推出來。通過精子的移動和逐漸變硬的黏土,不斷構建一個雕塑般的肖像,作品表達了現代社會留下的陽剛氣質。透過螢幕對看不見的觀眾進行線上表演,讓人想起色情影片中的線上現場性行為,其《我的土地、當機的我》是一個不斷發展的網絡藝術(Net Art)計畫,源自藝術家安琪(Ciwas)渴望與她祖先的山地建立聯繫,並以創造一個酷兒文化景觀為目的。受網絡藝術的啟發,此計畫利用跨軟體的開源編碼技術,搭建了一個名為“raxal mu”(來自泰雅族萬大語[A1] plngawan,意為「我的土地」)的線上雲端空間。

參與者被邀請分享他們的聲音故事與聲音景觀,這些素材交織成一幅豐富的網絡山地織錦。這片虛擬土地不受物理限制,透過將各種個體的多樣故事和聲音景觀存檔,成為抵抗異性戀規範的基礎。該計畫是一場持續的旅程,不斷擴展其文化知識及酷兒連結,將根源從大地延伸至雲端。在這座虛擬山地中,安琪與故事貢獻者們共同創造了一個充滿動態及包容性的空間,深化對祖先土地與網絡世界的聯結。中包括展示身體未知和性別商業化的風險。

在2020年以來的新冠肺炎大流行期間,表演受到了限制,但也給了我們機會去思考在當今時代生活的定義是什麼,身體如何在這裡和那裡之間的數位領域中共存,真實與不真實,自我與從未見過面的人的同步性。《我或者另一個》是在質疑裸體的界限,解構身體的內外作為材料,我在為誰表演,如果螢幕是身體的延伸,我從原初的動態本身與身體運動中得到什麼?

Yuki Kobayashi 「我或者另一個」 (I or Another) (2020)的第一個版本,由黃祥昀與Daniela Ruiz Moreno共同策劃的「身體介面藝術計畫」委託製作,國藝會贊助。

藝術家|林安琪 Ciwas Tahos

林安琪,族名:Ciwas Tahos,視覺藝術創作者,以身體為中心的創作方式實踐一個自我決定的酷兒空間,同時透過行為、動態圖像、網絡空間,Ciwas運用身體作為媒介找尋文化和性別認同,透過創作作為個人解殖的方式,近期在探索如何建構跨國界的酷兒山脈,Ciwas畢業於國立臺北藝術大學新媒體藝術碩士和加拿大西門菲莎大學視覺藝術學士。

Ciwas近期受邀參與2025年夏威夷三年展,也曾在多個國家舉辦展覽和行為表演,包括:2024年澳洲墨爾本Arts House數位現場雙年展、2023年Pulima藝術節並獲當年度Pulima藝術獎之雙年獎,2023年澳大利亞-臺灣友誼年藝術交流夥伴關係的首屆藝術家、奧地利林茲電子藝術節、臺灣國際南島藝術三年展、臺北表演藝術中心2022與2023年亞當計畫藝術家實驗室客席策展人。

現場聲音|張欣

張欣的聲音像是頗開的生命體,同時間暴力且脆弱,裸露地展現內部運動中情緒、力量和道德之間的複雜關係。受斯賓諾莎和道家哲學所影響,將身體視為一個持續被情感彈奏的樂器,體內外世界有著普世的聯結和呼應。畢業於曼徹斯特大學碩士,經常受邀出演個人或合作項目。於中國、泰國、韓國、英國、台灣等地進行駐地創作和研究項目。張欣是藝術組織 lololol 的共同創辦人,作品關注科技對於當代生活的感知影響。

行為表演者|王艾琳 Sauljaljuy

來自台東的排灣族,目前就讀世新大學性別研究所。

行為表演者|辛桂・格達德班 Sinkuy Katadrepan

來自台東的卑南族,畢業於東華大學藝術與設計學系,專長攝影與平面設計。認同是雙偏同。

《Ava她r》

藝術家作為重度遊戲玩家,從遊戲及社群軟體裡虛擬角色的「捏臉」出發,將身體形象的展演轉化爲裝置與行為藝術,從經典命題性凝視(sexual gaze)及女性主義理論中情色器官及認同的解離,放進虛擬社群與虛擬角色進行創作辯證,包含: 在創建以替代現實我的虛擬角色時,主要以每個器官進行創建微調,女性身體如何在被凝視與自我凝視過程中壓縮為器官,而器官如何與自身人格解離;遊戲與社群媒體廣告亦多強調陰性身體的器官,以及這些器官如何被性凝視/性暴力對待。最後,是在創建虛擬角色時追求的理想形象與性凝視的關聯,還有虛擬角色/角色器官/實際自我割裂交纏之狀態,並回應 avatar中的「ta 她」的他者性。

藝術家|李秀芬

國立台灣大學政治系畢,為擁有政治學、社會學背景的獨立跨域自由工作者,以結合研究的肢體編導、劇場表演及策展為主,創作媒介涉及身體、錄像與程式。為「即使我們生無可戀(Life Holds No More)」舞團發起人,長期關注精神議題、性暴力等議題。近期作品,如以廢棄青年處境出發的舞蹈劇場《儚垠(Waste Land)》(2019,台新藝術獎提名)、探討社群精神議題之舞蹈劇場《快樂的死》&線上展演《永久離線》(2022)等;性別、性暴力作品,包含數位遊戲策展《我死了_次,我還活著(Unfinished)》(2021)、數位遊戲與行為藝術《我還活著(Subsist, but no more)》、手機互動式舞蹈劇場《如同我這樣活著(Like Me)》(2023)等。

技術執行|游欣頴、游心雅

影像後製|李秀芬、李珮瑜

《核爆新聞》

生成式人工智慧製造的不實訊息正以前所未有的速度,竄入我們的訊息流,我們每日目不轉睛地盯著螢幕,無法克制地滑手機,在不斷向上滑的手勢中,色彩鮮豔的訊息,指導著我們越來越短暫的注意力,瀏覽誇張吸睛的訊息就好似進食顏色過於飽和的人工糖果,令人上癮又難以抗拒。無法離開手機的人們,在糖癮造成的精神亢奮與崩壞疲累中循環……

核爆新聞藝術計畫,包含:一個由AI與人力共同製作的假的內容農場網站與一場吃播表演。網站的內容以「食品安全」與「健康養生」為主題,展開五花八門的訊息,以「吸睛」的標題與內容,引發觀眾點擊。線上場域中,新聞會隨著點擊次數而逐漸消失成為碎片,線下場域中,表演者會以吃播的形式,邊播報新聞邊將網站吃掉。最終,網站中的新聞會在展覽的過程中逐漸消失殆盡。

本計畫由荷蘭創意產業基金支持。

藝術家、AI 顧問、實體呈現概念、實體裝置製作|楊子毅

國立臺灣大學電信所碩士畢,現就讀於國立台北藝術大學新媒體學系研究所。曾任台灣人工智慧實驗室機器學習工程師,主責研發規劃、程式撰寫、跨組溝通,主產品「雅婷逐字稿」,並發表其語音辨識領域相關論文。曾擔任 2017 全大運開幕式舞者、2019 台北藝穗節《誰綁架了雞腿》製作、編劇、演員。

過往創作多與藝術家和團體合作,將藝術概念、抽象理論,在不同展演模式下轉化為程式呈現,如李秀芬《我死了_次,我還活著》數位聯合製作、《我還活著》,即使我們生無可戀的肢體劇場《快樂的死》、《如同我這樣活著》,宋欣宜《模型一 ── 製金過程》等。

藝術家、吃播表演者|曾智偉

表演藝術家,演出及創作領域跨足戲劇、舞蹈及沉浸式體驗。作品關注愛滋意識提升及酷兒文化探索,身體作為展演的媒介,文字開啟詩意的想像,邀請觀眾共創非典型空間中的親密經驗,開啟多元對話的可能性。2024年以愛滋創作《Black Plum Blossom》巡迴歐洲,於巴黎、柏林、慕尼黑、蘇黎世、馬斯垂克等城市演出。

過去愛滋創作曾發表自傳型獨角戲《巴黎野梅》、參與式藝術計畫《野梅close up》、沉浸式展覽《POZbath》。酷兒創作則曾與變裝皇后妮妃雅合作,發表沉浸式劇場作品《Mommy Drag》。